ミトコンドリアは細胞小器官で、酵母からヒトまで、ほとんどの真核生物の細胞内にあります。その起源は約20億年前と考えられ、ミトコンドリアの祖先にあたる細菌が生物の体内に取り込まれて共生し始めたという「細胞内共生説」が現代では定説になりました。機能としては、呼吸によるエネルギー(ATP)産生、アミノ酸や脂質などの代謝、酸化ストレスや炎症などの制御、細胞死(アポトーシス)など多様です。

今回から合計3回にわたって新しい情報をアップデートしながら、ミトコンドリアの神秘に迫ります。第1回の今回は、ミトコンドリアの発見から、その構造と機能について整理しましょう。

ミトコンドリアの発見

ミトコンドリアの発見は今から150年以上前に遡ります。きっかけは1857年に発表された、組織学者でアルバート・フォン・ケリカー(Albert von Kölliker)の観察です。彼は光学顕微鏡を用い、ヒトや動物の筋肉構造を研究する中で、筋線維内に粒の列があることを発見しました。

その後、1890年に病理学者のリチャード・アルトマン(Richard Altmann)が、細胞内でこの粒が自律的に分裂し、増殖することを示します。そして、細菌のように代謝と遺伝機能を担う基本的な生物であると考え、「バイオブラスト(Bioblast)」と名付けました。

1898年に現在の「ミトコンドリア」と命名したのは、生物学者のカール・ベンダ(Carl Benda)です。彼は、糸状や粒状など多様な形態で存在している点に着目し、ギリシャ語で糸を意味する「ミト」と粒を意味する「コンドリオン」を合わせて命名しました。

1900年には細胞膜を通過して細胞内の構造物が染められる技術が考案され、1930年頃には分画遠心分離法※が確立し、1950年代には電子顕微鏡が登場したことによって、細胞からミトコンドリアを取り出すことが可能に。そこから、ミトコンドリアのさまざまな機能や役割が明らかになっていったのです。

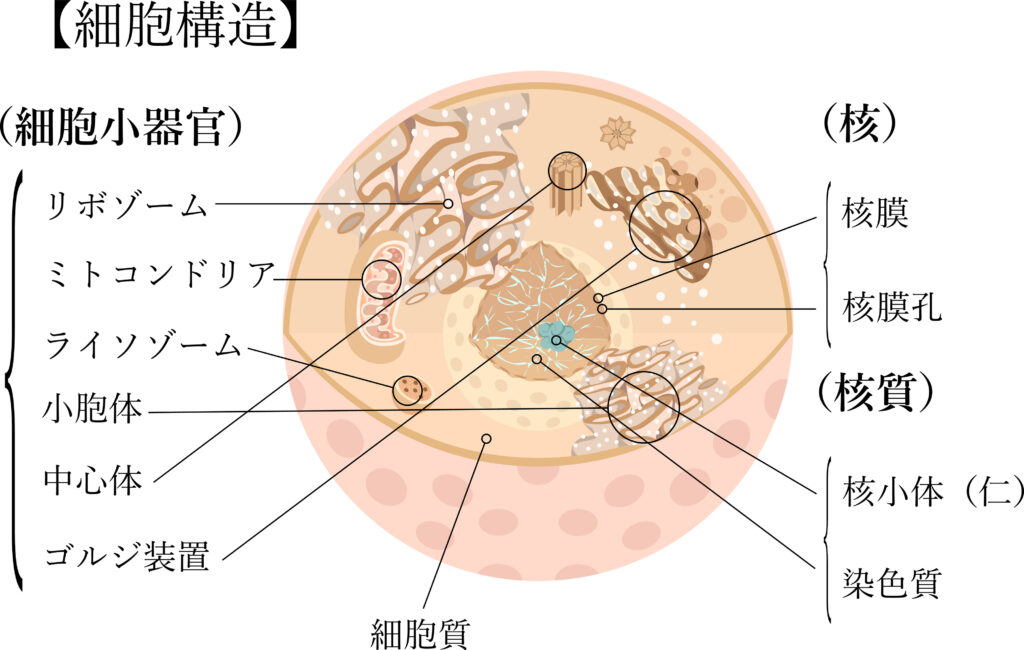

※分画遠心分離法:細胞内での構成物質を遠心力によって沈降速度の違いから分離させる方法で、ミトコンドリア、核、リボソーム、小胞体、ゴルジ体などの細胞小器官がそれぞれ分離できる。

ミトコンドリアとは?動植物に共生できる構造の特徴

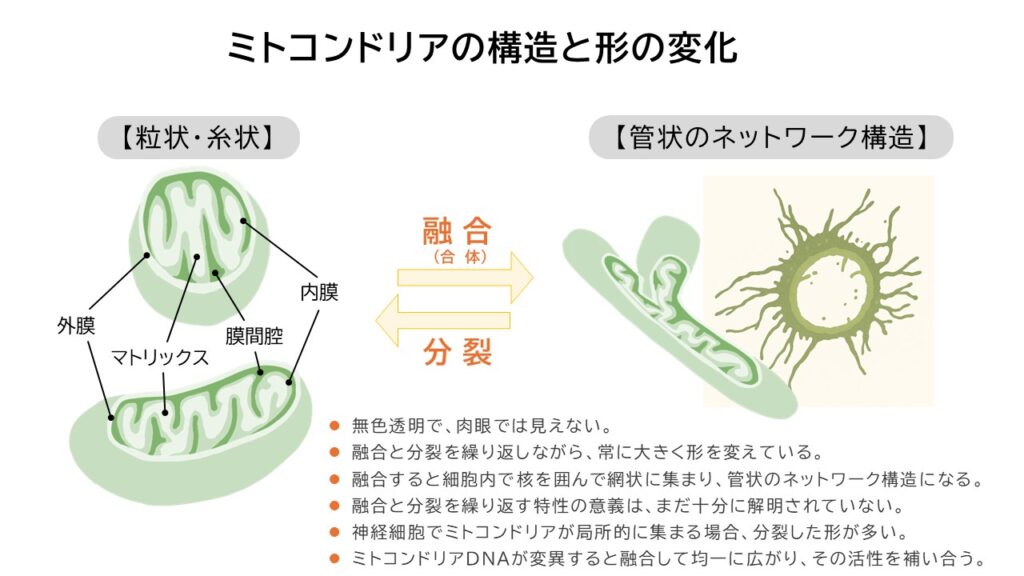

ミトコンドリアと聞くと、緑色で楕円形の、二重線で覆われたピーナッツ状の構造を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際には無色で、形はさまざまです。リチャード・アルトマンが提唱したように、ミトコンドリアは頻繁に分裂と融合(合体)を繰り返しながら形を大きく変化させています。そして、細胞内で核を中心に、管状のネットワーク構造をつくることが分かっています。 研究では、異常なミトコンドリアが蓄積すると融合が促され、正常なミトコンドリアから呼吸に必要な遺伝子産物が供給されて、正常な機能を取り戻せることも分かってきました。この分裂と融合は、GTP結合タンパク質(GTPase)というタンパク質でできた酵素によって調整されています。

また、細胞内でエネルギーの需要が大きい部位や代謝が必要な部位に多く集まるといった移動性があることも特徴です。さらに、細胞の核とは異なる環状の「ミトコンドリアDNA」と呼ばれる遺伝情報をもつことや、他の細胞小器官には見られない性質の異なる二重膜をもつことは、ミトコンドリアが別の生物に由来することを連想させます。

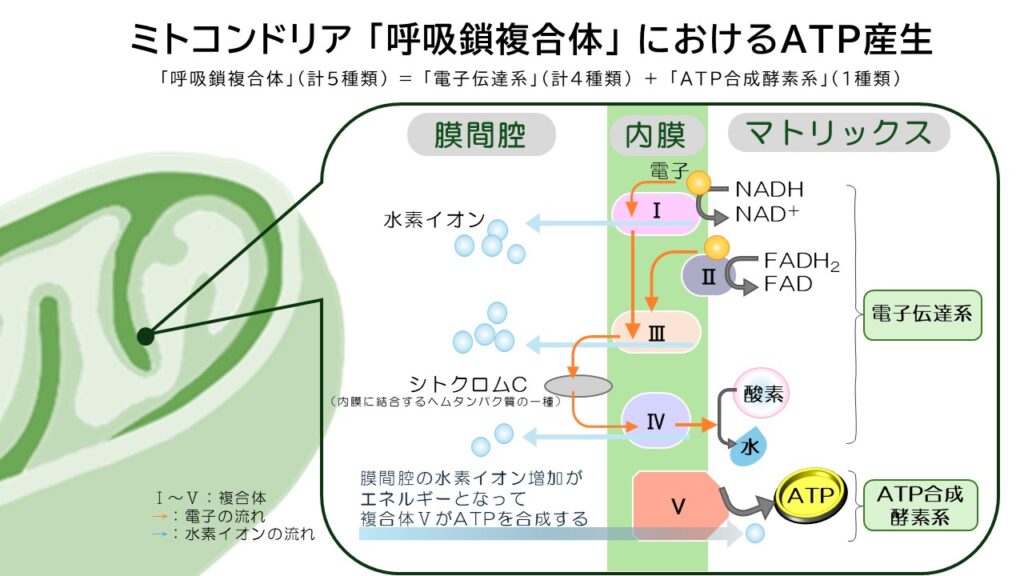

こうした捉え方は現在、1967年に提唱された「細胞内共生説」が定説になっています。これは、ミトコンドリアの祖先が酸素を好む細菌で、それが細胞に取り込まれて共生するようになったという説です。 ミトコンドリアの構造は、大きく分けると外側から「外膜」「膜間腔」「内膜」「マトリックス」の4区画に分けられます。それぞれの主な特徴は次の表のとおりです。

| 区画の名称 | 主な特徴 |

| 外膜 |

・細胞質からイオンや分子などの取り込みと、産生したエネルギー(ATP)をミトコンドリアの外へ送り出すときの搬入出口となる円筒状のタンパク質が存在する。 |

| 膜間腔 | ・外膜にある脂質を、内膜へ輸送するためのタンパク質が存在する。 ・さまざまな物質の代謝過程で必要な酵素が存在する。 ・ポリペプチド(アミノ酸の集合体)や金属イオンを輸送するタンパク質が存在する。 |

| 内膜 | ・酸素を利用したエネルギー(ATP)産生を担う、5つの酵素が集まった「呼吸鎖複合体」が存在する。 ・内側(マトリックス側)へひだ状に折りたたまれた構造※をとることで表面積が広く、「呼吸鎖複合体」はこのひだ状の部分に多い。 ・「呼吸鎖複合体」の反応によって、膜電位※が生じている。 |

| マトリックス | ・ミトコンドリアDNAを収納する「核様体」が存在する。 ・機能が低下したタンパク質を分解する酵素が存在する。 ・脂肪酸を酸化する「β(ベータ)酸化」と「クエン酸回路(TCA回路)」と呼ばれる反応系があり、内膜でのエネルギー(ATP)産生反応に必要な補酵素(NADH、FADH2)をつくる。 |

※この、ひだ状に折りたたまれた構造を「クリステ」と呼ぶ。

※膜電位:ミトコンドリアでは、内膜を隔てた膜管腔とマトリックスの間で生じる、プロトン(水素イオン)の濃度差がエネルギー(ATP)産生の駆動力になる。

ミトコンドリアの機能と働き

世紀を超えて続くミトコンドリア研究では、多彩な機能が次々と明らかになり、現在もまだ謎に包まれた部分が数多く存在します。なかでも代表的なのは、次に示す5つの機能です。

酸素をつかったエネルギー「ATP」の産生

ミトコンドリアは「細胞のエネルギー発電所」とも呼ばれるように、真核細胞にとって必要なエネルギーを供給する最も重要な細胞小器官です。内膜に存在する呼吸鎖複合体がエネルギー(以降ATP、アデノシン三リン酸)を産生するメカニズムは、1900年代後半に大方解き明かされました。ヒトの体内で作られるATPが1日に50~100㎏と言われる中で、その9割以上がミトコンドリアによる合成です。

ATP産生の流れとしては、ミトコンドリア内に糖や脂肪酸の代謝産物が取り込まれると、化学反応を経て、補酵素(NADH、FADH2)が作られます。これらの補酵素は、内膜の呼吸鎖複合体に対して電子を供給します。その電子は、それぞれの複合体で順番に伝わっていき、4番目の複合体Ⅳで最終的に酸素分子がこれを受け取ることによって水がつくられます。

こうした流れに由来し、複合体Ⅰから複合体Ⅳまでの一連の反応は「電子伝達系」と呼ばれるようになりました。

そのあとに続く5番目の複合体Ⅴは、別名「ATP合成酵素系」とも呼ばれています。それまでの酸化反応で生じた水素イオンによって膜管腔とマトリックスの間の濃度差が大きくなり、これがエネルギーとなってATPが合成されるという流れです。

脂質やアミノ酸などさまざまな物質の代謝

ヒトでミトコンドリア内に存在するタンパク質の遺伝子は約1,100種類あり、このうち、全体の6割にあたる700種類以上が、何らかの代謝に関わることが分かっています。たとえば、ATPを産生するときに働く呼吸鎖複合体での反応も代謝の一種です。

とくに、脂質や糖質の代謝は、呼吸鎖複合体の稼働に必要な電子を供給する補酵素(NADH、FADH2)の原料として欠かせません。糖質や脂質、アミノ酸の代謝によって外された炭素は、二酸化炭素として細胞質から血液中へと放出されます。

また、ステロイドホルモンの生合成においても、ミトコンドリアの役割は重要です。細胞質からミトコンドリア内にコレステロールが運ばれてくると、内膜に結合するシトクロムCがこれを切断し、すべてのステロイドホルモンの基となる前駆体がつくられます。これを細胞質にある小胞体※に送り出すことで、各種ホルモンが合成されていくのです。

そのほか、飲酒によるアルコールや、生命活動に必須の金属元素である鉄や硫黄などの代謝にもミトコンドリアは密接に関与しています。

※小胞体:膜タンパク質や分泌タンパク質が正しく折りたためるように働き、翻訳後のタンパク質を修飾して仕上げることで、タンパク質の恒常性維持を担う細胞小器官。

活性酸素の生成と制御

ミトコンドリアがATPを産生するとき、呼吸鎖複合体を伝わっていく電子が、複合体Ⅰや複合体Ⅲから漏れ出すことがあります。この電子が反応を受けることで発生する代謝副産物が活性酸素※です。ミトコンドリアは呼吸鎖複合体で消費した酸素に対し、1~5%の割合で活性酸素を産生することが分かっています。実は、ミトコンドリアは細胞内で主要な活性酸素の産生源なのです。

通常、発生した活性酸素は、膜管腔やマトリックスでグルタチオンペルオキシダーゼ※などの抗酸化酵素によって無害な水に変えられるため、大きな害になることはありません。しかし、ストレスや病気などによって活性酸素が増え過ぎると、抗酸化酵素の働きが追い付かなくなります。その結果、ミトコンドリアDNAが障害を受けて変異し、呼吸鎖複合体だけでなく、細胞全体に対して影響が及ぶことに。

このような知見を基に、現在では活性酸素とミトコンドリアとの関連について、さらなる研究が進められているところです。

※グルタチオンペルオキシダーゼや活性酸素については、既存記事『「抗酸化療法」とは?活性酸素の知識と効果的な老化予防』で詳しく解説しています。

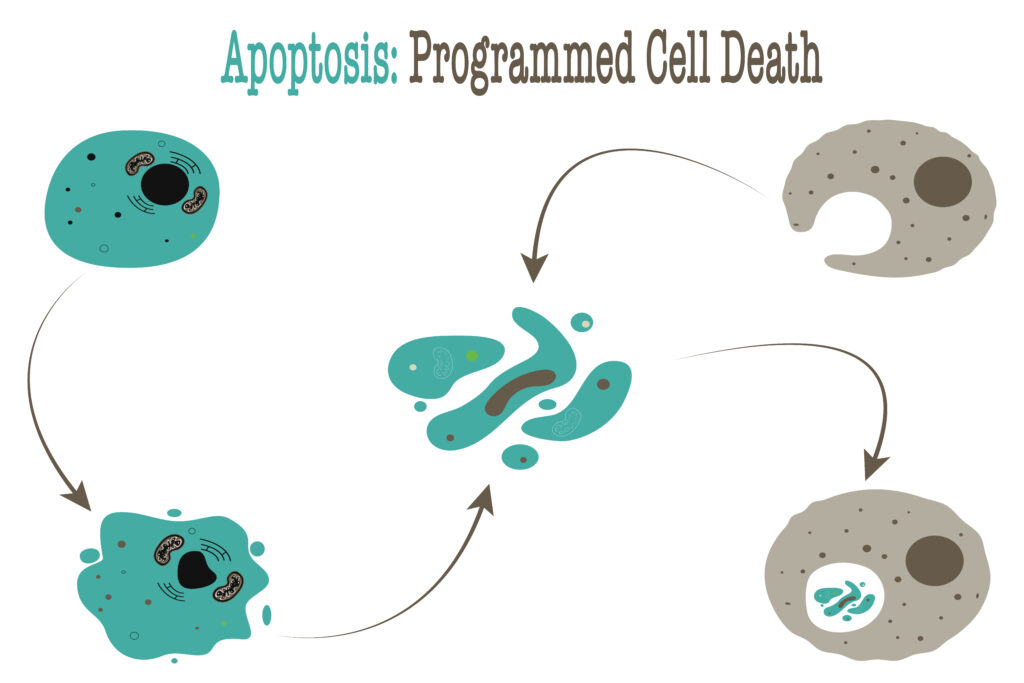

アポトーシス(細胞死)の制御

アポトーシスとは、1972年にKerrとWyllieによって名付けられた細胞死における形態の一種で、そのメカニズムは1990年代後半になってから解明されました。これは、細胞が縮んで核が凝縮することで、その中の染色質(DNAとタンパク質からなる複合体)がばらばらになり、最終的にはマクロファージなどがこれを処理して、生体内からきれいに無くなることが特徴の細胞死です。

ミトコンドリアに細胞死を誘導する刺激が伝わると、外膜の透過性が大きくなり、シトクロムCが細胞質へ放出されます。これが細胞質にある特定の因子と合わさって、細胞質の構成要素であるタンパク質を切断する酵素「カスパーゼ」を活性化し、細胞の収縮を促進。

さらに、シトクロムCだけでなく、「カスパーゼ阻害タンパク質」と結合することで間接的に「カスパーゼ」を活性化させる複数の分子も放出し、アポトーシスを後押しします。

つまり、ミトコンドリアはその内部に、細胞死の引き金を引く物質をいくつも備えているということです。

カルシウムイオンによるシグナル伝達

細胞内でのカルシウムイオン(以降、Ca2+)は、筋の収縮や神経伝達物質の放出、遺伝子発現の調節、免疫など、多くの生理機能における情報伝達をおこなうシグナルとして重要です。細胞内にCa2+を取り入れる経路は、大きく分けて2つあります。ひとつは、食事によって細胞外から取り入れる経路。もう一つは、細胞内でミトコンドリアと小胞体からの放出によって取り入れる経路です。

ミトコンドリアでは、内膜に存在するCa2+専用のカルシウムユニポーター(輸送装置)により、ミトコンドリア外のCa2+濃度が高いときだけ、積極的にこれを取り込みます。

具体的には、細胞質でCa2+濃度が上昇するとカルシウムユニポーターが働き、マトリックスのCa2+濃度が増加します。この増加に依存してクエン酸回路が活性化し、ATP産生が増加。そして、産生されたATPが小胞体に貯蔵されているCa2+の排出を促すという流れです。 したがって、ミトコンドリアは細胞質内のCa2+濃度を制御することで、直接的かつ間接的にシグナル伝達の調節に関与しているといえます。

ミトコンドリアの機能が低下するとどうなる?

ミトコンドリアの機能が低下すると、細胞そのものの機能低下や細胞死を招きます。とくにミトコンドリアは、エネルギーを多く必要とする神経細胞や心筋細胞、骨格筋、ホルモン分泌細胞、血管細胞などに多く存在するため、それらの組織が障害されることで、全身のどこに支障が起こっても不思議ではありません。

これまでにその関連性が分かっている病気では、呼吸鎖複合体の機能低下による糖尿病や、融合と分裂の異常による神経筋に関する病気があります。加えて、ミトコンドリアDNAの変異による遺伝病や、アポトーシスの制御異常による心筋梗塞、がんの発症などさまざまです。(「ミトコンドリア病」については、連載の第2回で紹介します。)

また、ミトコンドリアの機能不全は、多くの物質の代謝を滞らせるだけでなく、酸化と抗酸化のバランスを乱して炎症細胞を活性化し、炎症を引き起こすことも。そして、現代では老化も、ミトコンドリアの酸化ストレスと炎症が素因になっているという見解が認識されつつあるのです。