「夏の便秘」は、主に4つの原因(自律神経の乱れ、食欲不振や食生活の乱れ、運動不足、脱水や水分不足)によって発症しやすくなります。これに対して安易に下剤を飲み続けると、腸の神経叢(しんけいそう)に負担がかかり、弛緩性便秘を引き起こすリスクも。腸の蠕動(ぜんどう)運動に関わる腸管神経系は自律神経と密に連携し、「第2の脳」と呼ばれるほど複雑な構造です。ここでは、腸における水分調節のメカニズムから「夏にありがちなNG習慣」、夏に起こる便秘の原因と具体的な対策について紹介します。

※蠕動運動:局所で起こる収縮が一定のリズムで波として伝わる運動のことで、動物体内の消化管では腸壁を構成する平滑筋の収縮によって起こり、内容物の移送に重要な役割を担う。

夏になると便秘するのはなぜ?

夏になると「便秘になる」あるいは「ほかの季節よりも便秘が悪化しやすい」と感じる人は少なくないでしょう。しかし、現状では、季節ごとの便秘の発症頻度や重症度を示す大規模な疫学データは報告されていません。一方で、夏に起こる便秘には、ほかの季節とは異なる特徴的な原因が主に4つあるのは確かです。これらは、自律神経の乱れや食生活の変化など、夏につい無意識にやってしまいがちな習慣が深く関わっています。

また、一時的な便秘と考えて安易に下剤を飲み続ける行為は注意が必要です。例えば、アロエや大黄(ダイオウ)、センナといった生薬を主成分とする下剤には、長期連用で大腸メラノーシス(大腸黒皮症)※の副作用を引き起こすことが報告されています。

※大腸メラノーシス:刺激性下剤の長期連用により、大腸の粘膜が黒くなる状態。自覚症状はないものの、腸機能低下のほか、腸管神経叢へ影響を及ぼして弛緩性便秘を招く可能性もある。

腸の水分調節におけるメカニズム

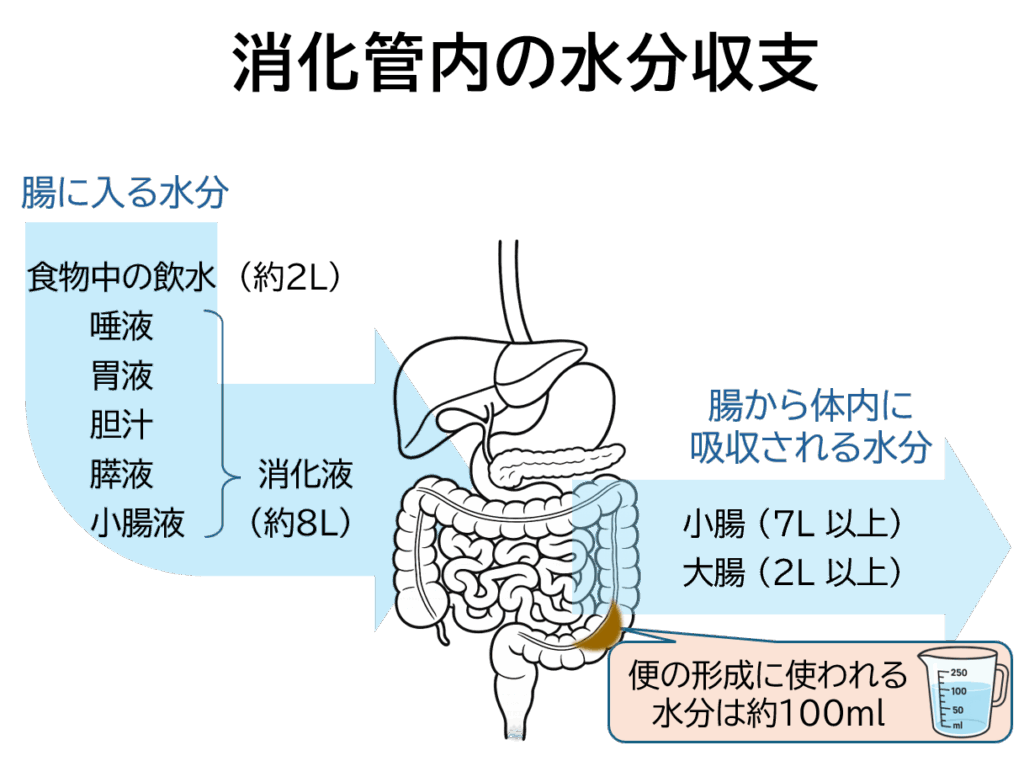

ヒトの腸管内には、消化液と食物中の飲水を合わせて、1日あたり約10リットルの水分が流れ込みます。その内訳は、消化液がおよそ8リットル、食物中の飲水がおよそ2リットル。消化液とは、酵素や酸、塩基※、界面活性成分などを含み、口から食べたものを体内へ吸収しやすい形へ変換するために消化管で分泌される水分です。

唾液や胃液、膵液、胆汁、小腸液として分泌された消化液は、食物中の水分とともに腸管内へ流れ込んだあと、小腸と大腸でその99%が腸管内から体内へ吸収されます。したがって、便の形成に使われる水分は、残りの100ミリリットル程度です。

※塩基:水溶液中で水酸化物イオン(OH–)の生成や、酸から水素イオン(H+)を受け取る、アルカリ性の物質。

水分が腸管内から体内へ吸収される過程では、イオンや水が正常に生体膜を透過することが必要です。小腸では、生体膜の輸送システムを介するイオンと水の速やかな移動により、どんな浸透圧の食物が流入しても、体内と腸管内のイオン濃度がすぐに等しくなります。

一方で、大腸は小腸に比べると水分吸収能力が低く、その量は約2リットルです。そのため、一度に2リットルを超えるたくさんの水分量が大腸に流れ込んでしまうと、吸収しきれずに下痢を起こすことも。例えば、コレラ感染によって引き起こされる激しい下痢は、コレラ毒素(コレラトキシン)が小腸に作用して小腸液の過剰分泌を起こすことと、小腸での吸収を阻害することが要因です。

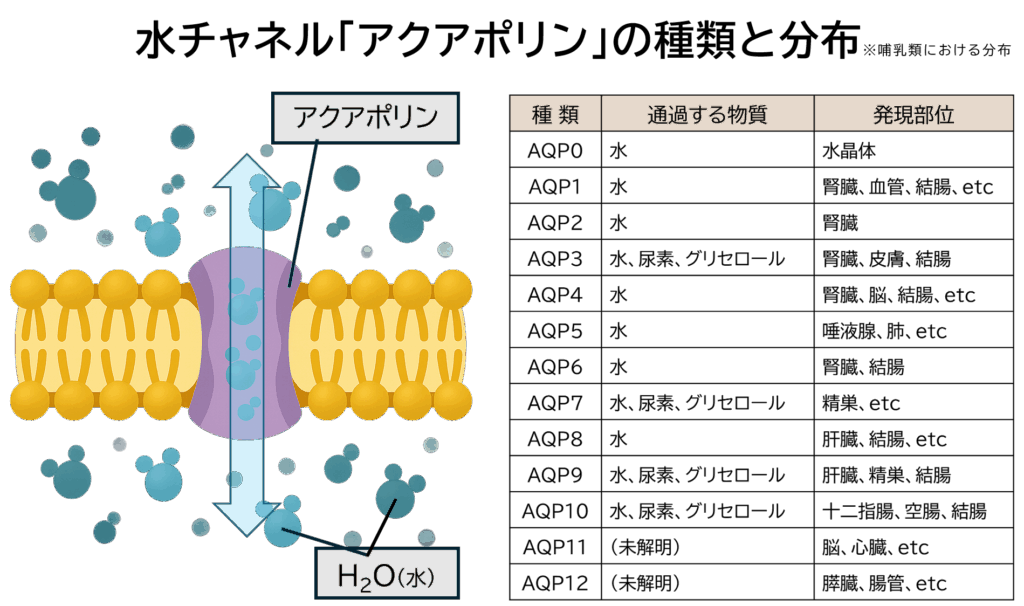

近年の研究では、大腸の水分調節に関わる水チャネル「AQP(アクアポリン)」についても徐々に解明が進んでいます。AQPとは、ラテン語で「水(aqua)を通す穴(porin)」を意味し、元々はヒトの赤血球膜から1992年に発見された膜タンパク質です。生体内の様々な部位で発現し、濃度が高い方から低い方へと、受動的に水や物質を通します。

現時点では、便秘とAQPとの詳しい関係について、すべてが解明されているわけではありません。例えば、特定の下剤が結腸におけるAQP3の発現レベルを低下させ、腸管内から体内へ移動する水分量を減らすことで、排便を促す作用を発揮することなどが報告されています。 次の表に示すAQPの種類や通過する物質、発現部位については、2013年までに分かっている情報です。中には、AQP3のように、腸皮膚相関を裏付けるような研究報告も。

また、腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(SCFA)が、大腸内で水やほかの溶質の吸収に影響を与えることは、2020年にはすでに明らかになっていました。

こうした腸の水分調節におけるメカニズムの解明によって、今後、新たな作用機序をもつ下剤の開発も期待されています。

腸の砂漠化を招く「夏にありがちなNG習慣」

腸の脱水状態、いわゆる「腸の砂漠化」を防ぐには、単に水分を補給するだけでなく、腸の内容物を肛門側へ移動させるための蠕動(ぜんどう)運動に影響を与える要素にも配慮が必要です。この蠕動運動には、腸壁内の神経系が重要な役割を担っています。

この神経系の中心にあるのは、1億から10億個もの神経細胞で、これらが形成する腸管神経系は中枢神経系に匹敵するほど複雑です。また、知覚神経、介在神経※、運動神経の3種類が含まれているため、腸管の基本的な運動や分泌機能を自律的に制御できることから、腸管神経系は「第2の脳」とも呼ばれています。 ここで、腸管神経系に影響を及ぼす可能性のある、8つの「夏にありがちなNG習慣」について振り返ってみましょう。

| 夏にありがちなNG習慣 |

| 1.温度差が大きい環境への移動が多く、気づくと疲労が溜まっている |

| 2.なかなか抜けない疲労は、“夏バテ”のせいと諦めている |

| 3.シャワーが多く、入浴の機会が少ない |

| 4.加熱する調理方法を避けるため、献立のバリエーションが減る |

| 5.食欲がないときは欠食、または軽食が多い |

| 6.水分摂取では、カフェイン飲料や清涼飲料水を多く摂る |

| 7.暑さのため、運動する機会や屋外での行動範囲が減る |

| 8.寝る前は夜間尿やむくみが気になるため、水分摂取を控える |

※介在神経:比較的短い軸索をもつことから、情報伝達の範囲は近くの神経細胞に限局しておこなうことが特徴の神経

「夏の便秘」の原因と対策

前述の「夏にありがちなNG習慣」が「夏の便秘」を引き起こす背景には、主に4つの原因があります。これらは互いに影響を及ぼし合い、便秘の発症リスクを引き上げることも。それぞれの対策方法と一緒に整理して取り組みましょう。

原因①「自律神経の乱れ」と対策

日本の夏は、冬よりも屋外と屋内の温度差が大きい地域がほとんどです。そのため、暑い屋外と冷房の効いた屋内を行き来することは、知らず知らずのうちに自律神経に大きな負担をかけることに。ぐっすり寝てもなかなか取れない疲労は、自律神経の乱れからくる身体からのSOSかもしれません。

健康な人の場合、暑い環境で血管が拡張して血圧は低下し、発汗が増えます。反対に、寒い環境では血管が収縮して血圧は上昇し、発汗が減少するのは、無意識に自律神経が働いているからです。しかし、急な温度差が頻繁に起こると、自律神経の調節機能が追い付かなくなります。

そして、腸管神経系は自律神経とも連動しているため、自律神経の乱れは腸の蠕動運動や消化液の分泌にも影響を与えかねません。

対策として、屋外では日傘や送風グッズ、保冷剤などを活用し、体温が上昇しすぎないように注意しましょう。逆に、冷え切った屋内へ入る際は、体表面の汗がエアコンの風に直接あたらないよう、1枚羽織るのも良いかもしれません。加えて、冷えた屋内に長くいるときは、寒さを感じていなくても、温かい飲み物などで消化管の温度を冷やし過ぎないようにするのも一つの方法です。

また、5月を過ぎたら急に暑くなる日も増えるため、無理のない範囲で暑熱順化を始めましょう。これにより、発汗量や皮膚の血流量を増やし、発汗による気化熱や体表面からの熱放散をしやすくできます。 ただし、暑熱順化には数日から2週間ほどかかること、そして一度おこなっても数日間にわたり暑さから遠ざかると、効果がなくなってしまうことを念頭に置いてください。1回に15分から30分くらいかけて適度に汗をかく、入浴や自宅でできる筋トレなどもおすすめです。

原因②「食欲不振・食生活の乱れ」と対策

夏の暑さで起こる、食欲不振や食生活の乱れについても対策が必要です。暑いときは、冷たくてさっぱりとした喉越しの良い献立を選びたくなる人も多いでしょう。しかし、加熱せずに調理できる献立には限りがあります。例えば、冬に定番の鍋料理では豊富な食物繊維を簡単に多く摂取できるのに対し、加熱せずに食べられる量となるとそこまで多くありません。

これにより、便そのものの嵩が減って腸管への刺激が伝わりにくくなるほか、腸内細菌の産生する短鎖脂肪酸も減少することで蠕動運動の低下と大腸内の水分量低下を招き、便秘の発症リスクを高める可能性があります。

また、夏バテによる食欲不振で欠食すると、「胃結腸反射(いけっちょうはんしゃ)※」が失われ、排便機能に影響を及ぼすリスクも。とくに朝食を抜くと、空腹時間が長くなることでその影響も大きいと考えられます。

加えて、添加物の多い食品は暑い夏でも日持ちする点で便利な反面、腸のバリア機能を低下させてリーキーガット症候群を起こし、様々な不調を招くきっかけになり得るため、摂り過ぎないように注意しましょう。

※胃結腸反射:食事摂取の直後から大腸運動が亢進する現象のこと。

対策として、食事の量を無理に増やす必要はありません。例えば、蠕動運動の促進や腸管のエネルギー補給となる短鎖脂肪酸を効率的に産生できる、発酵性食物繊維の摂取がおすすめです。 そして、ナトリウムやカリウムなどのミネラルも考えて補給しましょう。とくに、暑熱順化ができていない状態では、できている状態に比べて汗中のナトリウム濃度は濃いことが分かっています。加えて、汗をかくスピードが速いほど、汗中のナトリウム濃度が濃くなるため、一気に汗をかいたときにはより注意して摂取することが大切です。

原因③「運動不足による腸機能の低下」と対策

暑い夏には運動量が減ってしまうという人も多いのではないでしょうか?運動は消化管運動も活発にすることが分かっているため、暑い夏でも日常的に取り組みたいところです。

ただでさえ、30歳代から大腸の筋層が萎縮(いしゅく)し始め、さらに50歳頃には腸管を構成する平滑筋細胞の容積が減り、65歳頃からは平滑筋細胞の数が減少していきます。つまり、これらの変化に伴って、大腸の運動そのものが低下していくのです。 デスクワークが多い人や、通勤以外にとくに運動をしていない人は、腹部周囲の筋力トレーニングなど、腸の運動機能低下を予防するような運動を取り入れてみましょう。

原因④「脱水・水分不足」と対策

体内の脱水が進むと大腸も脱水しやすくなります。したがって、基本的な熱中症予防は「夏の便秘」予防にも有効です。さらに、「腸の砂漠化」を防ぐには、水分吸収能力の高い小腸でしっかりと水分を吸収させることがポイント。

そこで、水分摂取の際に注目したいのが飲料の浸透圧です。清涼飲料水は糖分が多くナトリウム濃度が低いため、脱水時には効率よく吸収されません。一方、脱水時に推奨されている経口補水液は、水分とナトリウムイオンなどの電解質を小腸で素早く吸収できるよう設計されています。

一般的なスポーツ飲料は軽度の脱水には有効であっても、中等度以上の脱水時には向かないため、いつもより発汗が多く倦怠感などを感じるときは早めに経口補水液を摂りましょう。また、コーヒー、緑茶、アルコールなど利尿作用のある飲料は、かえって体内の水分を失わせる要因となることがあるため注意が必要です。

摂取のタイミングは、運動中や食事中だけでなく、起床後や就寝前にも意識しましょう。とくに睡眠中は、体温上昇を抑えるために200~500ミリリットルの水分が発汗によって失われるため、寝る前の軽い水分補給が脱水予防につながります。 補給の間隔は、喉の渇きを感じる前に行い、およそ2〜3時間おきに少量ずつ摂るとよいでしょう。加えて、マスクをしている状態では、喉の渇きに気づきにくいことも多いため注意が必要です。

まとめ

「夏の便秘」は、暑い時期にありがちな習慣が積み重なることで発症しやすいと考えられています。一方で近年の研究では、AQP(アクアポリン)や短鎖脂肪酸(SCFA)といった、腸の水分調節メカニズムについて新たな発見もあり、今後は「夏の便秘」対策の選択肢が増えていくかもしれません。

現状では、「自律神経の乱れ」「食欲不振・食生活の乱れ」「運動不足による腸機能の低下」「脱水・水分不足」という4つの主な原因についてしっかり対策を行い、便秘に負けず猛暑を乗り越えましょう。