グルテン不耐症の一種「非セリアック性グルテン過敏症、NCGS」は、小麦や大麦、ライ麦に含まれるタンパク質に過剰に反応することで、さまざまな心身の不調を引き起こします。腹痛や手足のしびれ、頭痛、慢性的な疲労といった身体症状のほか、注意力の低下や多動性障害、うつ病などの精神症状が出ることも。近年、海外で流行っているグルテンフリー食は日本でも徐々に増え始めた一方で、その目的や、自分に合った食事内容を判断できる人は少ないのが現状です。ここでは、グルテン関連疾患の基礎からグルテンフリー食のメリットと課題、検査方法、医療機関の選び方、そして和食や地中海食を取り入れた実践的なヒントまで詳しく解説します。

グルテン不耐症とは?グルテン関連疾患の分類

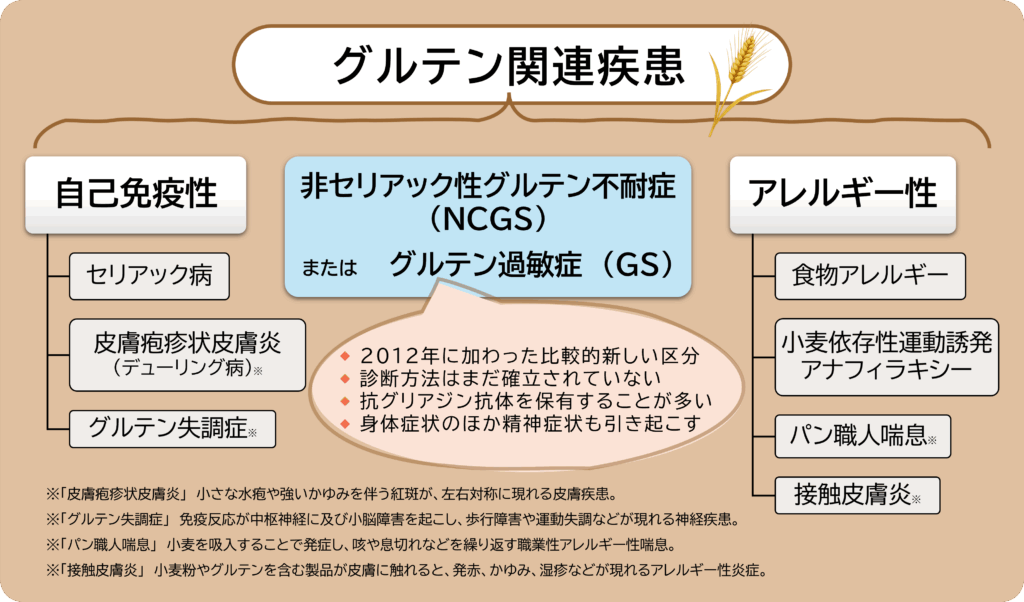

グルテン不耐症(過敏症)は、小麦などに含まれるグルテンというタンパク質を摂取することで、身体症状にとどまらず精神症状まで、さまざまな症状が引き起こされる状態です。現時点では、まだその実態は不明な点が多く、診断方法や基準も確立されていません。一部では、免疫系の過剰な活性化が関与しているのではないかという見解があります。 以前は、グルテン過敏症はセリアック病や小麦アレルギーをもつ人に特有のものと考えられてきました。しかし、これらに当てはまらない人でも発症する研究報告を受け、2012年に、グルテン不耐症(過敏症)を意味する「非セリアック性グルテン過敏症(NCGS)」または「グルテン過敏症(GS)」(以降、NCGS)が、新たにグルテン関連疾患の区分に加えられています。

NCGS(非セリアック性グルテン不耐症)の症状

NCGS(非セリアック性グルテン不耐症)またはGS(グルテン過敏症)では、グルテンに過剰な感受性があるために、さまざまな症状を引き起こします。

成人の場合、腹痛や吐き気、腹部の膨満感、下痢、便秘など、過敏性腸症候群(IBS)によく見られるような消化器系の不調が見られます。これに加えて、皮膚の赤みや湿疹、頭痛、関節痛、手足のしびれ、慢性的な疲労、体重減少、貧血といった身体症状のほか、注意力の低下、多動性障害、運動失調、うつ病などの精神症状を伴うことも珍しくありません。

一方、子どもの場合は、腹痛や慢性の下痢といった腸の不調が多く、疲労感を訴えることもあります。

NCGSとほかのグルテン関連疾患とのちがい

グルテン関連疾患は、その発症メカニズムや血液中に現れる抗体の種類などによって、大きく3つに分類されます。

原因① 自己免疫「セリアック病」など

自己免疫反応によって起こるグルテン関連疾患の代表的なものに、セリアック病(Coeliac disease : CD)があります。グルテンを摂取してから発症するまでに、数カ月から数年かかるのが特徴です。ただし、一度発症した人がグルテンを含まない食事内容(グルテンフリー食、以降GF)でしばらく治療を続けたあとに誤ってグルテンを摂取してしまうと、嘔吐や腹痛といった症状がすぐに現れることがあります。

この病気の原因は、小麦タンパクに含まれるグリアジンという成分に対する免疫反応で起こる慢性的な炎症です。これにより、小腸の絨毛(じゅうもう)※が萎縮(いしゅく)して薄くなり、栄養の吸収不良を引き起こすため、罹患した人の多くが食欲不振を訴えます。

血液検査では、グリアジンに対するIgG抗体のほか、筋内膜に対する自己免疫性のIgA抗体などが共通して見られるのが特徴です。

※繊毛:腸管内壁に密に存在する指状の突起のことで、これにより腸の表面積が大幅に拡大され、栄養や水の吸収を効率的におこなっている。

原因② アレルギー性「食物アレルギー」など

グルテンによって引き起こされるアレルギーは、小麦と接触する機会の多い職業病などを除き、大きく2つに分けられます。

ひとつは「古典的小麦アレルギー」とも呼ばれる食物アレルギーです。グルテンを構成するさまざまな小麦タンパク質が原因となり、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹、アナフィラキシーなどの症状を引き起こします。

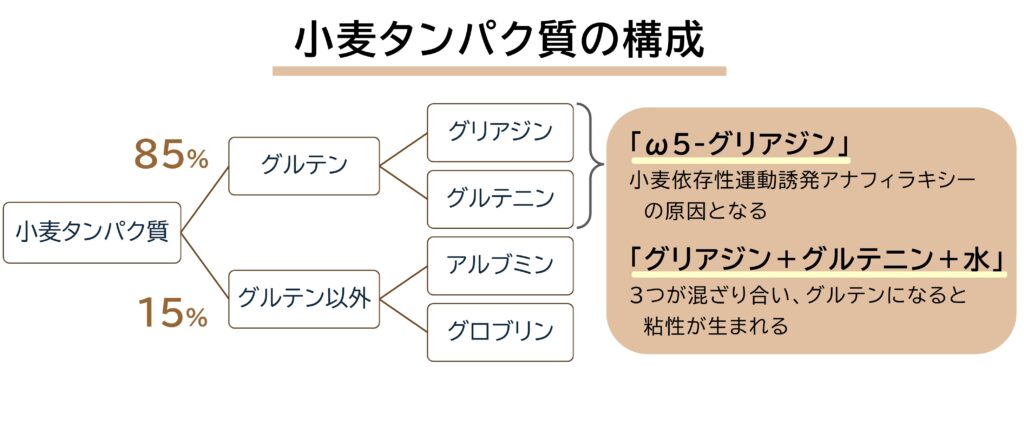

もうひとつは「小麦依存性運動誘発アナフィラキシー」です。小麦を含む食品を摂取した後に運動することで、全身性の蕁麻疹やアナフィラキシーなどが引き起こされます。この症状は、グルテンの一成分であるω5-グリアジン(オメガ5-グリアジン)が原因で、血液検査によってこれに特異的なIgE抗体の有無を調べることで診断が可能です。

日本人における罹患率を見ると、「古典的小麦アレルギー」は、を起こす代表的な原因食品の中で、小児で7%、成人で15%を占めると言われています。一方の「小麦依存性運動誘発アナフィラキシー」では、ナッツ(2%)や甲殻類(カニ3%、イカ5%)などの食品と比べ、小麦は57%と圧倒的な多さです。

「小麦依存性運動誘発アナフィラキシー」で、原因物質の摂取に加え運動が関係するのは、運動によって腸管からの抗原吸収が増加するためと考えられています。

原因③ NCGS(非セリアック性グルテン不耐症)

NCGS(非セリアック性グルテン不耐症)は、自己免疫性でもアレルギー性でもない、グルテン関連疾患です。そのため、まずはその2つに罹患していないことを確認する必要があります。

NCGSでは、ほかのグルテン関連疾患に見られるような抗体や免疫疾患は検出されず、小腸の絨毛が萎縮することもありません。それにもかかわらず、グルテンを摂取すると体調不良を引き起こし、GF食を続けると症状が改善するのがこの病気の特徴です。

そもそも、グルテンって何?

ラテン語で「接着」を意味する“glue(糊)”が語源のグルテンは、小麦や大麦、ライ麦などの穀物から作られるタンパク質の一種です。パンやうどん、ピザ生地などの弾力は、このグルテンの作用によるもの。グルテンは水を加えると網目構造を形成し、粘り気が出ることから、食品添加物としても広く使われています。

ただし、グルテンを含む穀物の国際的な定義は統一されていません。たとえば、FDA(米国食品医薬品局)は、次の3つのうちいずれか、またはそれらの交配種がグルテンを含む穀物に当たると定めています。

- コムギ属に属するいかなる種をも含む小麦

- ライムギ属に属するいかなる主をも含むライ麦

- オオムギ属に属するいかなる種をも含む大麦

また、小麦に含まれるタンパク質は、溶けやすさによって大きく4つに分類されます。このうち、水や塩溶液(食塩水など)には溶けないもののアルコールには溶ける「グリアジン」と、水と塩溶液にもアルコールにも溶けない「グルテニン」が、水と一緒に混ざり合ったものが「グルテン」です。

グルテンフリー流行の陰で問題となる理解不足

日本でグルテンフリーの話題が増えた背景には、世界的な流行があります。欧米で一部の著名人がGF食で減量に成功したと発言したり、健康に良いとうたう書籍が次々と出版されたりしたことで、「GF食は痩身や健康に良い」という認識が世間に広まりました。

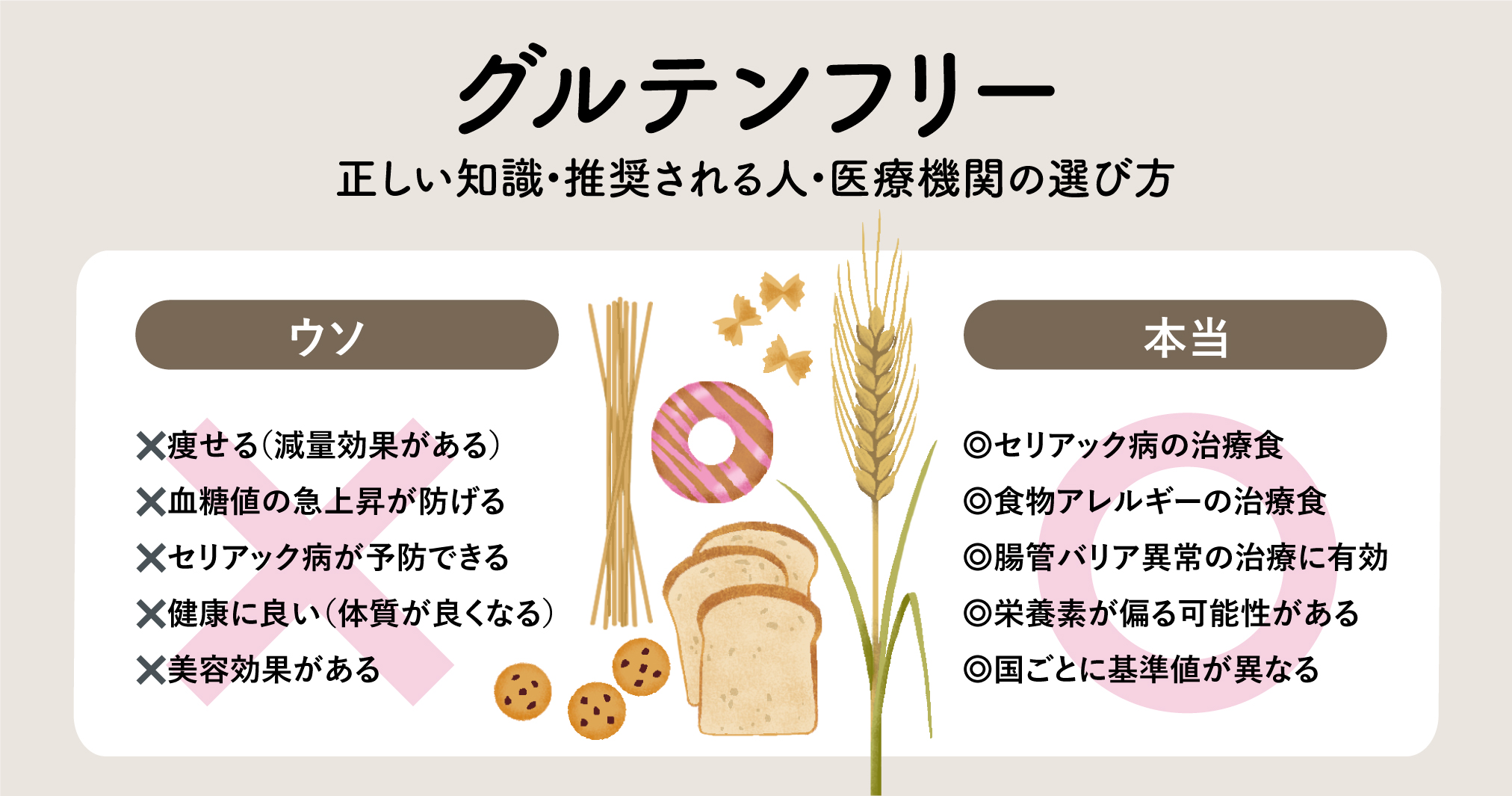

2013年の調査では、欧米人の約3割が健康効果を期待してグルテンを避けているという結果が報告されています。海外では、「美容効果がある」「減量効果がある」「セリアック病を予防できる」といった情報が拡散し、日本でも同様に書籍やインターネットなどを通して科学的根拠のない情報が流布している現状です。しかし、現時点でGF食と体重との関係を実証する研究例は限られており、十分な科学的根拠はありません。

近年、首都圏に住む20歳から64歳の日本人女性およそ400名を対象に行われた調査では、GF食を知っている人は約80%に上りました。一方で、その本来の目的を正しく理解している人は少なく、「小麦アレルギーの治療食」と認識している人が約50%、「セリアック病の治療食」と認識している人はわずか7%ほどです。 さらに、GF食を試したことのある約20人の回答では、その目的について「病気のため」ではなく、「体質改善のため」「減量のため」「美容のため」といった理由がほとんどでした。

GF食のメリット&デメリット

前述のとおり、GF食をダイエットや血糖値上昇を抑える目的で日常的に取り入れるのは適切ではありません。そのメリットとデメリットについて確認しておきましょう。

GF食のメリットと推奨する人

GF食はセリアック病や食物アレルギーなど特定の病気をもつ人では、その治療に有効であることが証明されています。そのほか、特定の検査でリーキーガット症候群・腸もれと診断された人では、グルテンを避けることで体調の改善が期待できます。一方で、NCGSにおいては、現時点ですべての人に効果があるとは言い切れません。

GFを試したいと考える人は、まず普段の食生活を見直し、主食が多すぎないか、タンパク質や食物繊維、ビタミン、ミネラルがバランスよく摂れているか確認してみましょう。その上で、グルテン関連疾患の有無を医療機関で相談することをおすすめします。

GF食は、腸の炎症や絨毛などの変化、血液検査でわかる抗体などの科学的な根拠に基づき、必要性を確認した上で実践することが大切です。

GF食のデメリットと推奨しない人

グルテンを避ける必要のない人がGF食を取り入れると、食物繊維やタンパク質、鉄分、ビタミン類が不足しがちな一方で、飽和脂肪酸や塩分を過剰に摂取してしまうリスクも指摘されています。一部の学術誌では、グルテンフリーのパンやパスタ、ミックス粉といった加工食品に「顕著な健康上のメリットはない」という見解も。実際に、GF食を実践する人の中には、十分な食物繊維を摂取できていないという報告もあります。

このような点を踏まえると、検査を受けていないにもかかわらず、「グルテンフリーは健康に良いだろう」と自己判断して試したいと考える人には、GF食を推奨しません。

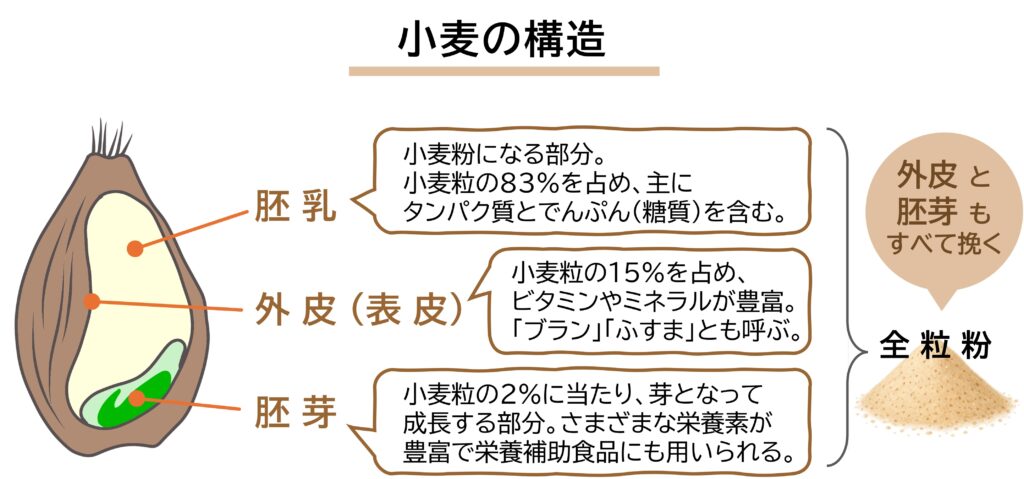

ここで、小麦粉の栄養素を見てみましょう。小麦粉の主成分である胚乳(はいにゅう)には、グルテンを含むタンパク質が約10%含まれています。このうち、アルブミンには食後の急激な血糖値上昇を抑えるといったうれしい機能も。

また、小麦を丸ごと挽いて作る全粒粉は、タンパク質やそのほかの栄養素をまとめて摂取できます。とくに、外皮(表皮)である「ふすま(小麦ブラン)」には食物繊維が多く含まれるほか、亜鉛や鉄分、マグネシウムも豊富です。さらに、やがて芽となって成長する部分の「胚芽(はいが)」には、タンパク質、脂質、ビタミン類(B、Eなど)、ミネラル(カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛など)といった大切な栄養素がぎっしり詰まっています。

これらの魅力的な栄養素をあえて避ける必要がないのなら、無理にグルテンフリーにこだわる必要はないでしょう。

グルテンフリーラベルは国によって異なる

海外ではセリアック病の罹患率が上昇傾向にあるため、様々なGF食品が販売され、グルテンフリーの表示(以降、GFラベル)に関する法制度も整備されています。これに対し、日本では、小麦アレルギー患者は増えているものの、海外のようにセリアック病の罹患率が明らかに増加しているわけではありません。そのため、国内では小麦アレルギー患者の発症率が高くなるグルテン含有量10ppm※以上(製品1㎏あたりグルテン含有量10㎎以上)をボーダーラインとしています。

ただし、GFラベルの基準値は国際的に統一されていません。現時点で、GFラベルには主に「コーデックス規格」と「GFCOマーク」の2種類があります。

ひとつ目の「コーデックス規格」は、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が1963年に共同で設立したコーデックス委員会(国際食品規格委員会)が定めたものです。これは欧米や豪州などで用いられ、グルテン含有量は小麦等1㎏当たり20㎎以下(20ppm以下)を基準としています。

もうひとつの「GFCOマーク」は、2005年に米国で設立された非営利団体「グルテンフリー認証機構」が定めたもので、世界約30か国の商品を個別に認証しています。そのため、世界中の消費者に信用されている認証マークです。その基準値は「コーデックス規格」よりも厳しく、小麦等1㎏当たり含有量は10㎎以下(20ppm以下)と定められています。

※ppm(parts per million):100万分の1を指す単位で、1ppm=0.0001%。

NCGSを検査するには、どこを受診すればいい?

NCGSを含むグルテン関連疾患の診療は、一般的に消化器科やアレルギー科で受けられます。ただし、セリアック病や小麦依存性運動誘発アナフィラキシーのように積極的な治療が必要な病気ではない場合、検査や治療は保険適応外になる場合がほとんどです。自由診療を提供している医療機関を選び、あらかじめ費用についても確認した上で、医師の説明をきちんと受けてから検査に臨みましょう。

欧米では過敏性腸症候群(IBS)患者の15~30%にNCGSが合併していたという報告もあります。そのため、血液検査だけでなく、腸内を調べる内視鏡(大腸カメラ)設備を備えている医療機関を選ぶと安心です。

具体的な検査としては、即時型アレルギーの有無を調べるフードアレルギー検査のほか、遅延型フードアレルギー検査やリーキーガット検査などが挙げられます。

医療機関を選ぶ際は、グルテン関連疾患について情報を常に更新し、個々の状態に合わせた治療や検査を提案してくれるところを見つけましょう。ただ不調や不安を伝えるだけでなく、これまでの経過や食生活の内容、日常生活で実践してきたことなども気軽に相談できる関係性が大切です。

アレルギーがあると思い込み、有用な栄養素を避けるのではなく、まずは「摂取しても負担のかからない丈夫な胃腸を維持する」ことを念頭に置き、検査や治療を検討してみてはいかがでしょうか。

※遅発性フードアレルギー検査、リーキーガット検査については既存記事【「腸管バリア(リーキーガット)検査」で腸の状態を知り、自分にあったケアを!】で詳しく解説しています。

GF食のすすめ、和食文化と地中海食がヒント

小麦を主食としてきた地域ではグルテン関連疾患の発症頻度が高い一方、日本のように昔から米を主食としてきた地域では、その有病率は欧米に比べて低いことが分かっています。

これに、和食はヘルシーで健康に良いという認識が世界で広まり、たとえば、伝統的な食材である「しらたき」はヨーロッパの一部地域でパスタの代用品として使われています。また、大福などの米粉を使った和菓子も、英国ではGF食として好まれているのです。

近年、日本国内でもグルテンフリー製品が増えつつある中、需要の多い海外向けの日本製品の輸出も盛んに行われています。その一例として、日本の大手醤油メーカーが次々とグルテンフリーの醤油を製造し始めました。

パンや麺類といった主食を避ける場合、必要なエネルギーやタンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルは副菜から得る必要があります。そのようなとき、日本の伝統食な食材である納豆や豆腐、海藻類、卵焼き、刺身などは非常に優秀な栄養源です。さらに、魚や野菜、果物、ナッツなどが豊富な地中海食の要素を取り入れることで、ビタミンやミネラルを補うこともできます。

ただし、醤油や麺つゆ、ドレッシングなどの調味料に小麦が使われている場合もあるため、注意してください。

食品の成分を意識することは非常に大切ですが、過剰なこだわりや偏った判断は、ストレスになるだけでなく、かえって腸内環境の悪化を招く可能性も。正しい順序で、自分に合った実践方法を見つけることが重要です。