尿失禁(尿もれ)は女性の約5人に1人、男性の約10人に1人が経験し、とくに女性では20歳代から見られ、40歳代で最も多いと報告されています(2022年 国民生活基礎調査の概況)。「恥ずかしいから」と放っておくと気付かないうちに、うつ病や不安障害などを発症することも。ここでは、性差も踏まえた尿失禁の原因や特徴から、検査の方法、いま注目のHIFU(ハイフ、経肛門高密度焦点式超音波療法)を含めた治療方法、生理用品と尿失禁ケア用品(尿とりパッド)のちがいについて紹介します。

尿失禁の定義と大まかな原因

尿失禁(尿もれ)は「不随意(ふずいい)に尿がもれる状態」と定義され、高齢者だけでなく幅広い世代で起こる可能性があり、心身の状態とQOL(生活の質、Quality Of Life)に大きな影響を与えます。一方、40歳以上の日本人で10人にひとりが患っているとされる過活動膀胱(OAB;Overactive Bladder)は、「尿意切迫感」を必須として夜間頻尿または頻尿を伴う病気で、必ずしも尿失禁を伴うものではありません。また、尿失禁と、意図せずに便がもれてしまう便失禁※には、互いに関連性のあることが分かっています。

尿失禁の原因として最も多いのは、膀胱に尿を溜める機能が正常に働かない「蓄尿障害」です。そのほか、尿を排出する機能に異常がみられる「尿排出障害」や、この2つが混ざって発症する場合も。これら下部尿路機能障害への対策には、膀胱や筋肉といった解剖学的な視点に加え、それらと密接に関わる神経など生理学的な視点、さらには他の病気の合併症として起こるような病理学的な視点も必要です。

※便失禁については既存記事『便失禁・おなら(ガス失禁)治療に新たな選択肢「肛門ハイフ(HIFU)」とは?』で詳しく解説しています。

女性は40代に最多、男性は60代以上で増加

一般的な統計データによると、女性では男性の約2倍、尿失禁の頻度が高いと言われています。そして、男性のほとんどが60歳を超えてから発症するのに対し、女性はより若い年代から起こり始めるのが特徴です。

これまでの日本人女性を対象とした研究では、20歳代から発症が見られ、40歳代が最も多かったという報告も。そのなかで尿失禁を抱える人は、抱えない人と比べて社会的ストレスが多く、QOLが低いことも分かりました。また、軽度の尿失禁も含めると、女性では40歳以上でおよそ40%の人が尿失禁を経験していると報告されています。

最近、厚生労働省が発表した「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、女性は全体の18.9%(65歳以上は45.4%)、男性は全体の10.6%(65歳以上は30.6%)で尿失禁を経験していることが分かりました。

また、衛生用品に関わる国内企業が行った20歳代から60歳代の女性40,000人を対象とするインターネット調査(2019年)では、30歳代から60歳代で大きな差はなく、どの年代でも約65%の人が尿失禁を経験していると回答しています。

このような疫学調査は、日本国内では高齢者や就労者を主な対象としてきたのに対し、外国では一般的な生活者を対象とした大規模な調査も行われてきました。例えば、ノルウェーで尿失禁の経験がある人の割合は、20歳以上の女性で約25%、40歳未満の女性で約17%と報告されています。一方、アメリカでは30歳以上の女性全体で約45%、そのうち30歳が約28%という報告も。

これらの結果から、尿失禁は女性にとって加齢の有無に関わらず、幅広い年代で抱える悩みであることが分かります。ただし、尿失禁の定義は国際的に統一されている訳ではなく、文献などを読み解く際には、それらの違いも考慮し捉えることが大切です。

尿失禁に対する誤解

誰もが尿失禁について、正しい知識を持っているとはかぎりません。実際、過去に40歳以上の地域住民およそ1,800人を対象に行った調査では、尿失禁を経験している人の6割以上が、「尿失禁は恥ずかしいもの」と認識していることが報告されています。また、約1,000人を対象に行われた2006年の調査では、尿失禁について初めて相談する相手に関する質問に対し、男性の7.5%、女性の16.5%が「誰にも相談しない」と回答していました。

例えば、以下のような誤解や不安から、医療機関の受診をためらっている人もいるのではないでしょうか。

【尿失禁に対する誤解】

・「尿失禁の治療は必要ない」

・「尿失禁は加齢が原因なので仕方ない」

・「尿失禁には薬物療法しかない」

・「泌尿器科は男性が受診する診療科だ」

・「この歳で尿失禁と診断されたら恥ずかしい」

・「尿失禁は高齢者がなる病気だ」

・「尿失禁は女性に特有の病気だ」

・「尿失禁は水分摂取を控えることで対処できる」

・「尿とりパッドで対処できれば受診は必要ない」

このような誤解も背景にあり、多くの人で受診に至っていないのが現状です。そして、尿失禁で受診する人の割合は、男性で27.4%に対し、女性では9.0%と差があります。また、痔や便秘など肛門に関する病気で受診し、問診によって尿失禁が判明するという人も。

すこしでも不安や不調があって受診するときは、泌尿器科や消化器科など、専門の知識と検査機器を備える診療科を選ぶことが重要です。

放っておくと精神的な影響も!

尿失禁を放っておくと、身体的な負担だけでなく、精神的な負担もかかりやすくなります。例えば、いつもトイレの場所を気にしたり、長時間の外出が嫌になったりして、いつの間にか行動範囲が狭まっていることも。また、臭いや洋服の汚れがないか不安になって、人との交流や新しい環境を避ける人もいるかもしれません。さらには、集中力の低下を招き、様々な場面でパフォーマンスに影響を及ぼします。

こうした日常的な社会生活でのストレスが積み重なると、精神的な影響へ発展する可能性も否定できません。尿失禁によって生じる羞恥心から自己肯定感が低下し、意欲や気力が失われて「うつ」状態になったり、もれることへの不安が過剰になって不安障害を発症したりすることも。大切なのは、“尿失禁は恥ずかしいものではなく、誰にでも起こりうる、治療や改善が可能な病気である”ということを理解し、適切な対処をすることです。

尿失禁4種類の特徴と原因、性差

尿失禁はその特徴により、以下の表で示す4種類に分類されます。このうち女性でいちばん多いのが腹圧性尿失禁で49%、続いて混合性尿失禁が29%、そして切迫性尿失禁が21%程度です。女性では約半数が腹圧性尿失禁であるのに対し、男性では切迫性尿失禁が最も多く、その理由は構造上の違いにあると考えられています。

(表)4種類の尿失禁

| 特 徴 | 原因・要因 |

| 腹圧性尿失禁 | |

| ・咳やくしゃみ、笑う、階段の昇り降り、運動など瞬間的な腹圧の上昇時に起こりやすい。 ・膀胱は収縮していないのに尿がもれる。 ・女性では腹圧性尿失禁の約30%に、切迫性尿失禁が合併する。 ・男性では基本的に腹圧性尿失禁は起こらないが、前立腺がんや一部の手術後に起こることがある。 |

・膀胱内圧が尿道閉鎖圧を上回って尿がもれる。 ・出産(分娩)や加齢などによる骨盤底筋の障害によって、尿道への制御が弱まる結果、腹圧が膀胱に集中する(尿道過可動)。 ・尿道括約筋の機能障害により、膀胱内圧の軽度な上昇で尿がもれる(尿道括約筋不全)。 ・閉経後のエストロゲン低下による尿道粘膜の萎縮(いしゅく)。 ・膀胱周辺の手術や放射線療法による尿道括約筋の変性。 |

| 切迫性尿失禁 | |

| ・急に排尿したくなる(尿意切迫感)。 ・我慢できずにもれてしまう。 ・膀胱が勝手に収縮する。 ・過活動膀胱(OAB)で起こる症状のひとつ。 |

・神経系の異常(排尿筋過反射)。 ・神経系に異常はないが、膀胱が不安定。 ・脳血管障害やパーキンソン病など上位中枢の障害。 ・脊髄損傷などによる脊髄の障害。 ・本来は骨盤内に収まっている子宮や直腸などの臓器脱(ぞうきだつ)による、下部尿路閉塞。 ・加齢。 ・骨盤底の脆弱化(ぜいじゃくか)。 ・突発性(原因不明)。 |

| 溢流(いつりゅう)性尿失禁 | |

|

・自分で尿を出したいのに出せず、少しずつもれる。 |

・直腸がんや子宮がんに伴う手術後の膀胱周囲の神経機能や、排尿筋の収縮力の減弱。 ・下部尿路閉塞(前立腺肥大、尿道狭窄など)。 ・糖尿病による末梢神経障害。 ・副作用として排尿困難のリスクが否定できない薬剤。 |

| 機能性尿失禁 | |

|

・排尿行為がうまく出来ない。 |

・身体運動(手足など)の不自由。 ・認知機能の低下。 |

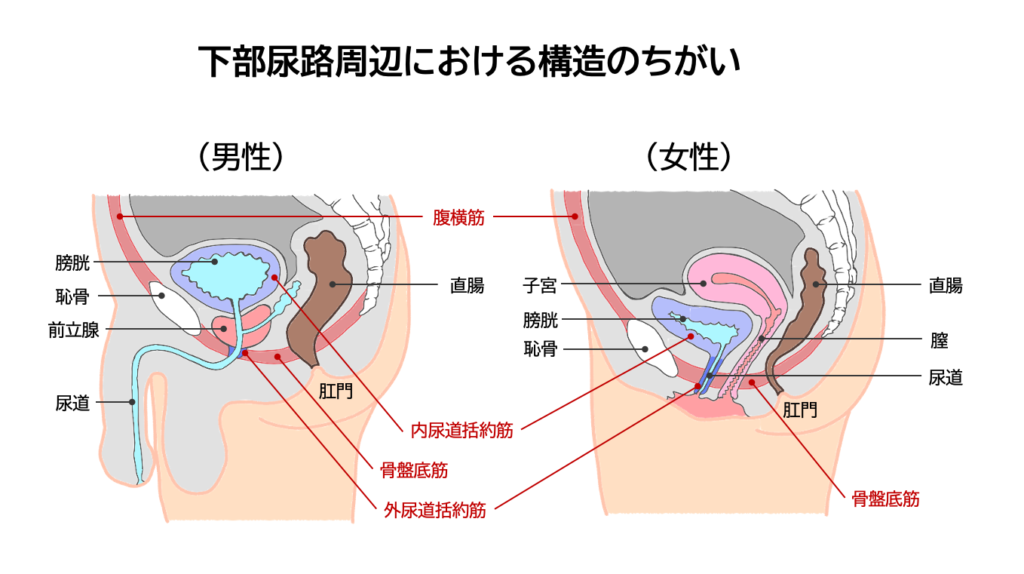

ここで、ヒトにおける腎臓と尿管、そして膀胱については、男性と女性で構造的な性差はありません。異なるのは尿道の長さと前立腺や膣の有無、尿道の開閉において重要な役割を担う骨盤底筋の強さです。

このうち尿道は、男性では約20㎝(センチメートル)あり、途中2ヶ所で折れ曲がっています。そのため、何らかの要因で尿道がたるむと、折れ曲がった尿道部分に尿が残ってしまい、これが排尿後に垂れることも。また、加齢に伴い肥大化する傾向のある前立腺が尿道を狭めることで、尿が出にくくなる排尿障害を引き起こすこともあります。

これに対し、女性の尿道は約5㎝で、その位置は容易に動きやすいのが特徴です。そのため、骨盤底筋が加齢や出産(分娩)などによって緩むと、尿道や膀胱が下降して腹圧性尿失禁の原因になります。

そして、尿道を閉めるように働く外尿道括約筋は、女性よりも男性の方がつよい傾向です。さらに、男性では前立腺が尿道を囲うように位置することで尿道抵抗がつよく保たれ、尿をもれにくくしています。つまり、こうした構造の違いが、「女性では排尿障害が起こりにくく尿はもれやすい状態」に、反対に「男性では排尿障害が起こりやすく尿はもれにくい状態」につながっているのです。

尿失禁の検査と、既存の治療方法

ほとんどの場合、尿失禁の検査は尿検査やエコー検査など、身体に負担のすくない検査で診断が可能です。代表的な検査やその目的については、以下の表を参考にしてください。

| 検査の名称 | 方法や目的 |

| 問診 | 尿失禁が起こる状況や期間、既往歴や出産歴、手術歴、服薬歴などを確認し、尿失禁の種類を把握して治療方針を選択する。 |

| 排尿日誌 | 日常生活における尿量を、1週間くらい連続で専用のコップを用いて測り、排尿時刻や排尿量、尿失禁の有無、パッド類の枚数などを記録する。昼夜の排尿回数に加え、尿失禁の頻度や重症度が分かる。 |

| 尿検査 | 尿路感染症や尿路結石、膀胱腫瘍、糖尿病、腎疾患の有無を調べる。 |

| 台上診 | 直腸や子宮など骨盤臓器脱の有無や、尿失禁による外陰部への影響を調べる。腹圧性尿失禁が疑われる場合、膀胱内に尿が満たされている状態で、わざと咳をして、腹圧をかけたときの尿道の動きを調べる。 |

| 残尿測定 | 排尿後、下腹部でエコー(超音波)検査またはカテーテル検査を行い、残尿量を測る。残尿量が50ml(ミリリットル)未満で問題なし、50~100mlで軽度、100ml以上で中等度以上の排尿障害と推測される。 |

| 尿流動態検査 | 膀胱に生理食塩水を注入しながら、蓄尿や排尿の際の状態を再現し、膀胱の知覚機能と運動機能を調べる。 |

| 膀胱鏡検査 | 尿道や膀胱の中を内視鏡(カメラ)で観察する。 |

| パッド(pad)テスト | 水分を摂取後に60分間、決められた動作や運動を行い、装着したパッドにおける検査前後での重量を計測する。尿失禁の重症度を調べる。 |

尿失禁の治療にはまず、運動や禁煙など生活習慣の見直しが大切です。人によっては、便秘や血糖値の改善など、二次的に尿失禁を招く恐れのある病気に対してより良いコントロールが望まれる場合も。

具体的には、腹圧性尿失禁では重症の場合を除き、骨盤底筋訓練※によって尿道のまわりにある外尿道括約筋や骨盤底筋群を強化することで、改善が期待できると言われています。また、肥満の人や、急に体重が増えたという人では減量によって改善が見られることも。そのほか、薬物療法を行っても改善が見られない場合は、最終的には外科手術で9割近い人で治療効果が得られると考えられています。

※骨盤底筋訓練(ケーデル体操)については、既存記事『便失禁・おなら(ガス失禁)治療に新たな選択肢「肛門ハイフ(HIFU)」とは?』で詳しく解説しています。

尿失禁の新しい治療方法「HIFU(ハイフ)」

膀胱と尿道、どちらも正常に機能していないと、蓄尿や排尿はスムーズに行えません。加えて、この2つが正しい位置に固定されていなければ、尿失禁や排尿困難の原因となることも分かっています。しかし、その改善を意図して行う骨盤底筋訓練は、必ずしもすべての人に有効とは言えず、主体的な継続がむずかしいために途中で断念してしまう人も。

そこで今、注目を集めているのが、HIFU(ハイフ、経肛門高密度焦点式超音波療法、high-intensity focused ultrasound)です。これは、専用の医療機器を膣(女性の場合)または肛門(男性の場合)から挿入し、下部尿路周辺の筋層に対して4MHz(メガヘルツ)の周波数をもつラジオ波を、約10分間かけて照射する方法で尿失禁を改善します。そのメカニズムは、ラジオ波が照射部位(骨盤底筋)を加熱凝固※し、周辺組織の収縮を引き起こすというもの。

元々は、1954年に神経障害の治療を目的として研究に用いられていました。現在では、女性における閉経後性器尿路症候群(Genitourinary Syndrome of Menopause;GSM)や、産後の膣を縮小する目的で使われることもあります。一方の男性においては、前立腺がんで排尿困難や性機能障害を回避するために、手術と一緒に行う先進医療のひとつです。さらに最近では、心房細動や、身体のより深部にある臓器の止血を目的とした治療研究にも幅広く利用されています。

尿失禁では、骨盤神経や下腹神経が制御する膀胱排尿筋のほか、陰部神経が制御する外尿道括約筋など、神経と筋組織の関わりも重要です。こうした下部尿路周辺の筋層にアプローチするHIFUは、手術のような負担やリスクがほとんどないことに加え、骨盤底筋訓練のような個々に委ねる実践の違いで効果に大きな差が生じることもありません。

その実績は、尿失禁の頻度や量、日常生活に対する影響について、実施後の早い段階(平均7日以内)で優位な改善が見られています。また、実施から2年以上が経過しても、その効果は持続しているという報告も。気になる人は、専用の機器を備えて自由診療を提供する、泌尿器科や消化器科などで相談してみましょう。

※加熱凝固:タンパク質などが熱を加えることで変性し、不可逆的に固まる現象。

生理用品は尿とりパッドに代用できる?

尿失禁に対し、とくに女性の場合は、生理用品(生理用ナプキン)でまず対処しようと考える人もいるかもしれません。しかし、生理用品と尿失禁ケア用品(尿とりパッド)は、その設計が異なります。まず、経血を対象とする生理用品の吸水材は、綿状パルプ※や吸収紙、高分子吸水材※などで構成。この高分子吸水材が、それ自体の50~100倍にも及ぶ経血を吸収してゼリー状に抱え込むため、一度吸収された経血はパッドの表面に染み出ない設計です。

これに対し、尿失禁ケア用品の吸水材は生理用品と同じような基本構造を持つものの、さらに通気性のよい防水材や、尿特有のアンモニア臭を吸収するための高分子吸水材※なども組み合わせて設計されています。それに、経血と尿では粘度が大きく異なるため、尿失禁ではたくさんの水分量を素早く吸収できる構造が必要です。したがって、尿失禁に対して生理用品の代用は推奨できません。

※綿状パルプ:厚紙を綿状に粉砕したもので、引き込んだ経血や尿を高分子吸水材へ渡す。

※高分子吸水材:高吸水性樹脂とも呼ばれ、いま日本で使用されているのはポリアクリル酸塩が多く、白色~淡黄色の無臭の粉末で、高い保水力が特徴。

予防と対策、普段から心がけたい習慣

尿失禁の発症には肥満や喫煙、炭酸飲料やアルコールなどの飲水過多といった生活習慣も関連するため、自身で振り返り、これらの見直しや改善に取り組むことも大切です。また、コーヒーやお茶に含まれるカフェインは利尿作用があるため、膀胱が一気に満たされ易くなることを踏まえて、タイミングを考えながら上手に飲みましょう。そして、前もって尿失禁ケア用品に関する知識をつけておくなど、急に発症したときに困らないように心構えしておくとよいかもしれません。

尿失禁は誰にでも起こる、身近な病気です。「恥ずかしい」と思わずに、気になることがあれば医療機関を受診し、ストレスを溜めずに楽しいライフスタイルを目指しましょう。