「発酵性食物繊維」の摂取により、腸内細菌の発酵で産生される短鎖脂肪酸は、腸だけでなく免疫や代謝など全身の調整にも関与します。現代では分析技術の進歩により、食物繊維を水溶性などの構造に加え、発酵性といった機能的視点でも活用できるようになりました。さらに短鎖脂肪酸は、特定の受容体を介して体温や心拍数、脂肪細胞にも作用していることが明らかになりつつあります。ここでは、発酵性食物繊維と腸活に焦点を当て、発酵分解率や短鎖脂肪酸の腸活に対する作用、3種類(酢酸・プロピオン酸・酪酸)の特徴、具体的な食品例や効果的な摂り方を紹介します。

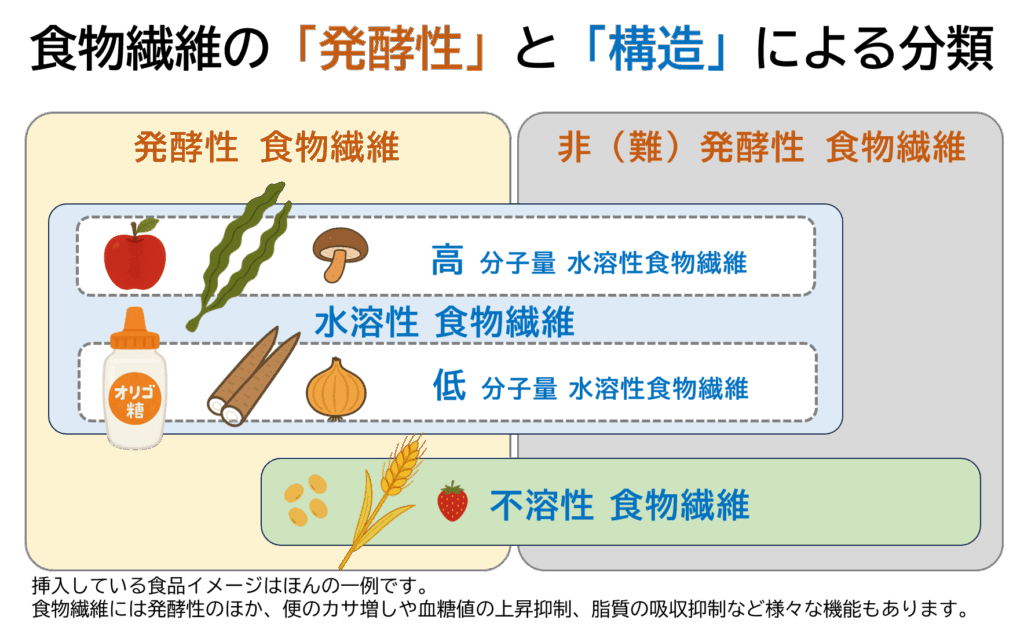

発酵性食物繊維とは?従来の分類とのちがい

発酵性食物繊維(fermentable dietary fiber)は、大腸で腸内細菌による発酵を受け、短鎖脂肪酸がつくり出される食物繊維(ヒトの消化酵素で消化されない多糖体※)です。近年では、腸活を始めとする食物繊維に対する栄養学的な関心が高まるなか、日本食品標準成分表2020年版では関連情報の記載が、ひとつ前の2015年版と比べて拡充しています。

その背景にあるのが、2018年から用いられるようになった食物繊維をより詳しく測定できる分析法(AOAC.2011.25法)です。これにより、従来の分析法(プロスキー変法等)では難しかった、イヌリン分解物※や大豆オリゴ糖、難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)など、水溶性食物繊維のなかでも分子量のちがいを加味した定量が可能になりました。

ただ、食物繊維の分類についてこの新しい分析法による、「低分子量水溶性食物繊維」と「高分子量水溶性食物繊維」が加わったため、複雑になったと感じる人もいるかもしれません。

しかし、発酵性食物繊維は、分子量や溶けやすさといった構造上で区別する分類とは異なり、その成分がもつ発酵性に特化した概念です。また、発酵性食物繊維は「水溶性」に多いと言われているものの、「水溶性」であるからといって、発酵性が期待できるとは限りません。したがって、食物繊維を味方にしてより良い腸活をおこなうには、これまでの「水溶性」と「不溶性」の分類だけでなく、発酵性の観点も合わせて取り入れることが大切です。

※多糖体:デンプンやセルロースなど自然界に多く、単糖が数百から数千ほど結合した糖のこと。

※イヌリン分解物:菊芋やゴボウ、たまねぎ、にんにくなどに含まれ、発酵性をもつ水溶性食物繊維として、血糖値の抑制や脂質異常症の改善、炎症性腸疾患や結腸がんに対する有用性も報告されている。

発酵性食物繊維における3段階の「発酵分解率」

発酵性食物繊維はその成分がもつ発酵分解率(発酵する程度)によって、大きく3つに分かれます。もっとも高いのは「高発酵性」で発酵分解率は75%以上、続いて「中発酵性」は25%から75%未満、そして「低発酵性」は25%未満です。この発酵分解率が高いほど、腸内細菌による発酵を受けて短鎖脂肪酸(SCFA;short chain fatty acids)が速く、そして多く産生され、これが宿主(ヒト)にとって有益な作用をもたらします。

| 発酵分解率 | 代表的な成分例 | 食品の例 |

| 高発酵性 | イヌリン (植物に含まれる天然の食物繊維) | にんにく、たまねぎ、ニラ、 菊芋、チコリ、アガベ、 ごぼう、アスパラガス、小麦 |

| ペクチン (植物の細胞壁に存在する食物繊維) | りんご、バナナ、ベリー類、 桃、柑橘類の皮、にんじん、 キャベツ、オクラ、ナス、 いんげん、新じゃがいも | |

| PHGG※ | ・整腸作用をうたう特定保健用食品や機能性表示食品 ・介護用の流動食 | |

| 中発酵性 | 難消化デキストリン | ・食後血糖値の上昇抑制をうたう特定保健用食品や機能性表示食品 ・整腸作用をうたう特定保健用食品や機能性表示食品 |

| 低発酵性 | セルロース(植物の細胞壁の主成分) | 葉物野菜、混載、果物、穀物、 豆類、小麦ふすま、 ナタデココ |

| 寒天 | ところてん、水ようかん、 ゼリー、缶詰、瓶詰、ドレッシング、ソース類 |

※PHGG(グアーガム分解物、partially hydrolyzed guar gum):グアー豆の種子に含まれるグアーガムを酵素で分解して水溶性にした食物繊維で、食品添加物として汎用されている。

短鎖脂肪酸が注目を集める理由

通常の食事を摂った場合、大腸に流れ込む食物繊維の量は1日あたり30~100gくらいです。その結果、約20~30gの短鎖脂肪酸が腸内細菌によって産生されると言われ、このうち95%以上が腸管内から体内へと吸収されて、さらに代謝を受けることで様々な機能を発揮します。

例えば、腸管上皮細胞のエネルギー源となって腸管バリア機能を強化したり、腸管内を弱酸性に保つことで病原菌が増えるのを抑えたり、大腸で免疫細胞に働いて炎症性サイトカインの発現を抑え、大腸炎や大腸がんを抑制したり。これらの機能は、腸内環境を整えることに加え、全身で感染防御の要となる免疫システム※を維持するためにも重要です。

ここで、腸に対して短鎖脂肪酸が有益に働く機能を以下にまとめます。

【短鎖脂肪酸の腸に対する有益な機能】

・腸管粘膜上皮細胞のエネルギー源となる

・腸管内を弱酸性に保ち有害菌の発生を抑える

・大腸粘膜の血流を増加させる

・大腸粘膜からの粘液の分泌を促す

・大腸での水やナトリウム、カルシウム、マグネシウムの吸収を促す

・回腸※における蠕動運動を亢進する

・遠位結腸※における収縮を促す

・消化管ホルモン(GLP-2)の分泌を促して小腸粘膜を増殖させる

(粘膜の絨毛※が萎縮しておこる機能低下を改善する)

・消化管ホルモン(GLP-1)の分泌を促してインスリンの分泌を増やす

(食事でとった糖質の組織移行などをスムーズにする)

・大腸における炎症を抑える

・粘膜上皮細胞を増殖する

※腸の免疫システムについては、既存記事『腸管バリアのしくみと機能。食事と腸内細菌が大きく関与!』で詳しく解説しています。

※回腸(かいちょう):小腸の中でも栄養素の吸収がとくに活発な部分で、内容物は胃を通過したあと、十二指腸、空腸、回腸(この3つを合わせて小腸と呼ぶ)を通過した後、大腸へと続く。

※遠位結腸:大腸の中でもS字結腸に続く部分で、便が直腸へ送られる前に、一時期的に溜め込まれる部位。

そして、腸や免疫以外にも、短鎖脂肪酸はこれを認識する受容体(GPR;G protein-coupled receptor)を介し、全身的な代謝を調節していることが近年の研究で分かってきました。この受容体のうち、GPR-41は脳からの指令(信号)を端々の器官に送る交感神経節細胞に発現し、短鎖脂肪酸が作用することで体温と心拍数を上昇させ、全身のエネルギー消費量を増やします。

一方のGPR-43は脂肪細胞に発現し、短鎖脂肪酸が作用すると脂肪細胞のインスリンシグナルが抑制され、エネルギー過剰時にブドウ糖や脂肪酸などが脂肪組織へ蓄積してしまうのを防ぎます。

さらに、短鎖脂肪酸は遺伝子に対してエピジェネティック※な変化を引き起こすことが報告され、がんや神経変性疾患など、遺伝子の発現調節と密な関連が指摘されている疾患予防においても応用が期待されているのです。

※エピジェネティック:DNAの塩基配列は伴わずに、後天的なメチル化やアセチル化といった科学的な修飾によって、遺伝子の発現が科学的に制御されるメカニズムのこと。

短鎖脂肪酸を意識した腸活の効果は大きい

腸活について、2024年10月におこなわれたWebアンケート調査(一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会調べ、n=2,000、全国20歳から69歳の男女)では、「腸活を実践している」と答えた人49.9%(1,001人)のうち、「短鎖脂肪酸の産生」に取り組んでいると回答した人は5.4%に留まりました。

その一方で、短鎖脂肪酸を知っていて摂取や産生を意識している人に対し、その効果について聞いたところ、便秘の改善や免疫の強化、睡眠の質向上などを上位として、79.1%が「実感している」という回答も得られています。

このような結果は、腸活という言葉の普及とは対照的に、短鎖脂肪酸がまだあまり周知されていないことと、一部のよく知る人のみが腸活に取り入れて成功しているという現状を示していると言えるでしょう。

腸活で食物繊維に求める2つの視点

食物繊維による機能は多岐に渡るものの、腸活をより効果的なものにするには、短鎖脂肪酸の作用も含め、目的に合わせた2つの視点が必要です。

「水溶性or不溶性」構造上における視点

ひとつ目の視点は、「水溶性」や「不溶性」など、それぞれの構造から目的を考えることです。まず、「水溶性」食物繊維(water-soluble dietary fiber ; SDF)は腸管内容物に粘性を増し、食事で多く摂り過ぎたナトリウムやコレステロールを吸着して排出する作用や、胃腸での滞留時間を長くすることで空腹感を抑えたり、食後の血糖値の急激な上昇を抑えたりするといった作用が期待できます。加えて、腸管内容物をゼリー状に整えるため、下痢を改善する効果も。

もう一方の「不溶性」食物繊維(water-insoluble dietary fiber ; IDF)は水分を保持することで便のかさ増しと、それによる腸管壁の刺激によって腸の蠕動(ぜんどう)運動を亢進し、便の通過時間を短くして便秘を改善します。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の具体的な食材例については、既存記事『腸内環境を整える食事、食材の選び方と効果的な組み合わせは?』を参考にしてください。

短鎖脂肪酸ごとの特徴における視点

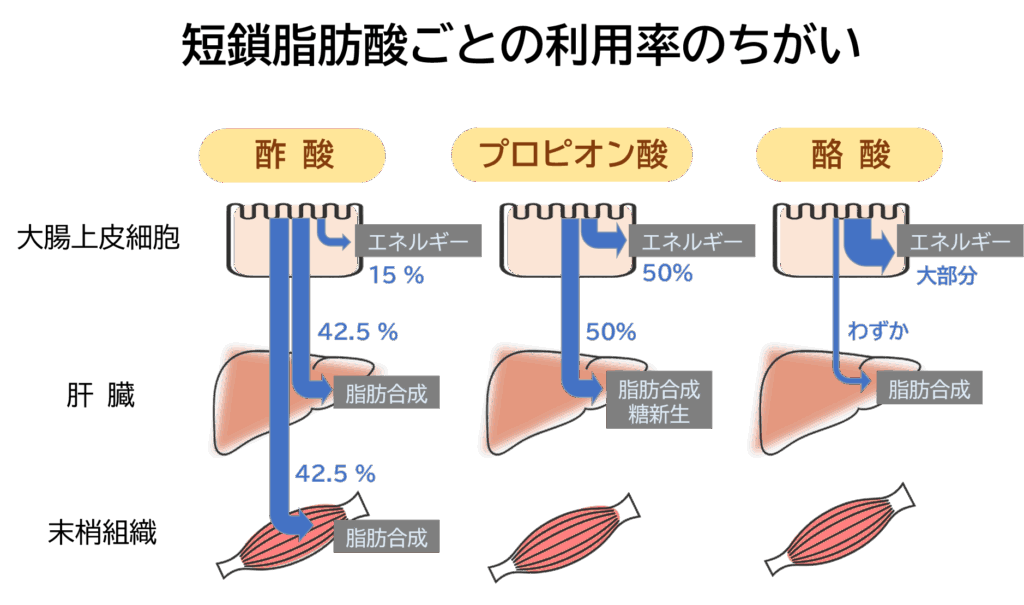

2つ目の視点は、産生される短鎖脂肪酸の種類から目的を考えること。ヒトで腸内細菌によって産生される短鎖脂肪酸は主に、酢酸とプロピオン酸、酪酸の3種類です。その約6割を占める酢酸は、約15%が大腸上皮細胞でエネルギー源となり、残り半分ずつが肝臓と末梢組織における脂肪合成の基質として利用されます。

次いで多いプロピオン酸は2~3割を占め、およそ半分が大腸上皮細胞でエネルギー源となり、あと半分は肝臓において糖新生※に利用され、血糖値の調整に役立つことが特徴です。研究では、肥満のヒトにプロピオン酸を投与すると、体重や脂肪重量の増加が有意に抑えられたという報告があります。また、日本人を対象とした試験では、ある種のオリゴ糖(αシクロデキストリン)の摂取により産生されるプロピオン酸の増加で、持久力や運動後の疲労回復力が向上したという報告も。

いちばん少ない酪酸の占める割合は1~2割で、大部分が大腸上皮細胞のエネルギー源として消費され、残りは肝臓で脂肪合成の基質になります。この酪酸には、前述したエピジェネティックな変化をもたらす作用があり、炎症やアレルギーなどを抑える制御性T細胞の分化を誘導することが研究で示されました。ほか2つの短鎖脂肪酸とちがって、酪酸の大部分が腸で働くために、腸活には外せない存在とも言えるでしょう。

※糖新生:糖質以外に対し、グルカゴンやインスリンなどのホルモンが作用してブドウ糖をつくり出す代謝経路の一種で、絶食時や激しい運動の際でも血糖値が維持できるように働く生体システム。

発酵性食物繊維の効果的な摂り方とコツ

発酵性食物繊維を意識した腸活をおこなうには、①多彩な種類の発酵性食物繊維を摂ること、②腸がきちんと働くために生活習慣の見直し、そして、③腸内環境を整えるような食生活を心がけることが大切です。

多彩な種類の発酵性食物繊維を摂るコツ

発酵性食物繊維は種類によって発酵にかかる時間が異なり、食後すぐに短鎖脂肪酸の効果が得られるわけではありません。たとえば、オーツ麦や豆類などに多く含まれる水溶性食物繊維は大腸の入り口付近で発酵が始まり、小麦ブラン(ふすま)や玄米などに多い不溶性食物繊維はその先の下行結腸で、いも類やとうもろこしなどに多いレジスタントスターチはいちばん奥のS字結腸あたり(肛門につながる直腸の手前)まで移動してから発酵します。

そのため、発酵時間の異なる食物繊維を組み合わせて複数摂ることが、短鎖脂肪酸の効果を1日通して得るためのポイントです。

そして、1種類でも多く食物繊維を摂るには、主食のご飯やパンを全粒シリアルやオートミール、全粒穀物で作られたパンや麺に置き換えるのもよいでしょう。豆類は食事全体のボリュームをそこまで変えることなく、手軽に取り入れられるのでおすすめです。また、間食にはナッツやポップコーンなど、食物繊維とともに歯ごたえがあって満足度が得られやすいものを選んだり、コーヒーや紅茶にはオリゴ糖を入れたりなど、自分好みの摂取方法を見つけてください。

ただし、イヌリンやオリゴ糖など発酵速度が速いものは、摂取したあとにお腹がゴロゴロするような不調が出る場合もあります。少量から試すなど、身体の反応を見ながら上手に取り入れていきましょう。

腸がきちんと働くための生活習慣の見直し

腸の機能には様々な要因が複雑に絡み合い、互いに影響を及ぼし合っています。たとえば、自律神経の乱れやストレス、脳疲労、睡眠不足などは脳腸相関の観点からも言われるように、腸にとって大きな負担です。適度な休憩や深呼吸、リラックスできる時間を意識的に設けるなど、日常生活のなかで出来る工夫をしてみましょう。

また、適度な運動や排便習慣、規則正しい食事の時間も、腸の正常な働きを保つ上で欠かせません。

腸内環境を整えるような食生活とは?

発酵性食物繊維は、ヨーグルトや納豆、みそ、キムチなどの発酵食品と組み合わせて摂ると、より効果が期待できます。その理由は、発酵性食物繊維そのものが善玉菌を育てるプレバイオティクスなのに対し、発酵食品はそれ自体に善玉菌を含むプロバイオティクスだから。このように、プレバイオティクスとプロバイオティクスを組み合わせて摂取する「シンバイオティクス」は、1995年に英国の微生物学者であるGibsonらによって提唱された概念です。

一方、ビタミンB1は、一部の酪酸産生菌が糖質や酢酸を酪酸へ変換する代謝経路で補酵素として働くため、腸活をする上で欠かせません。豚肉や穀類、豆類、野菜類(にんにく、たまねぎ、ニラ、アスパラガスなど)で摂取するほか、むずかしいと感じるときはサプリメントなども上手に活用しましょう。

そのほか、脂肪や塩分などに配慮することも大切で、既存記事『腸内環境を整える食事、食材の選び方と効果的な組み合わせは?』で詳しく解説していますので参考にしてください。

まとめ

前述のアンケート結果(一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会調べ)によると、短鎖脂肪酸の摂取によって効果を実感した体調変化は、1位が便秘改善、2位が免疫強化、3位は睡眠の質改善で、そのあとはアンチエイジングや疲労感の低減と続きました。

このように、発酵性食物繊維は腸内細菌による短鎖脂肪酸の産生を通じ、腸内環境に加えて全身的な免疫や代謝機能にもよい影響をもたらします。水溶性や不溶性といった既存の構造的な視点に加え、発酵性の視点も取り入れることで、より実感しやすい腸活をおこないましょう。